来源:新民晚报 2017年2月21日

今天是国际母语日。这是由联合国教科文组织于1999年确立的,旨在促进语言和文化的多样性,以及多语种化。今年的主题为“多语言教育促进可持续未来的实现”。在母语日来临之际,沪上多位语言专家不约而同地聚焦沪方言的传承与保护,认为“多言多语、开放包容”是上海语言生活的鲜明特点。

上海市教科院国家语言文字政策研究中心副主任张日培对本报记者说,目前上海人的语言观念日趋多元、语言应用日趋复杂、热点难点问题相互叠加,迫切要求语言文字事业科学把握国家语言政策,妥善处理不同语言关系,有效避免语言冲突,从而构建和谐的语言生活。《上海市语言文字事业改革和发展“十三五”规划》提出的“建设规范文明、和谐多样的现代化国际大都市语言环境”的目标,以及“提升语言文字规范水平、保护传承地方语言文化、引导服务社会语言生活、提升市民语言应用能力、服务国家语言战略”五位一体的任务体系,集中体现了当前上海语言生活应秉持的价值追求。

张日培说:“在上海这样一个‘多言多语’社会,公民个体参与语言治理的方式,最根本的在于根据不同场合的需求自如地选择使用不同的语言或方言。此外,家庭语言规划也应当引起广大市民的重视,本地婚姻、异地联姻、跨国婚姻等导致的不同语言背景状况的家庭,用什么语言或方言作为日常交际用语、给处于语言学习关键期的下一代一个什么样的语言环境,以及孩子的语言教育问题等,都应当成为家庭语言规划要考虑的重要内容。”

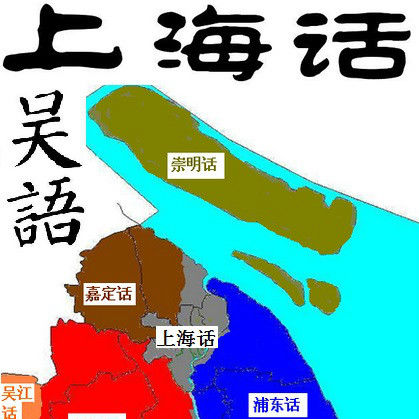

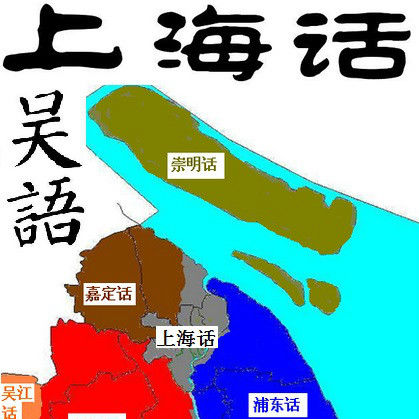

“作为一个国际化大都市,如何在来自各地和各国不同人群形成的‘多言多语’并存局面下,促进不同文化背景的人群更快更好地交汇交融,这就需要我们在语言保护政策方面作积极的探索。”上海师范大学人文学院语言学教授刘民钢在接受记者专访时说,在“十三五”期间,上海必须继续加强地方语言资源的保护。一方面,语言资源是地方戏曲、民歌民谣等非物质文化遗产的重要依托,一旦失去方言这个载体,这些非物质文化遗产也就失去了存在的可能。试想,一部谁也听不懂的地方戏,比如沪剧、奉贤山歌剧、崇明扁担戏,保护下来又有什么意义呢?承载着地方历史文化的青浦田山歌、崇明山歌等民歌,如果变成谁也听不明白内容的“神曲”,保护下来又有什么作用呢?所以,在我国的《非物质文化遗产法》中特别说明,非物质文化遗产包括“传统口头文学以及作为其载体的语言”。上海方言的科学保存和保护,其第一要义正在于此。另一方面,地方方言作为一种不可再生、不可复现的资源,一旦失传是无法再造的。所以近年来有很多专家提出积极保存和保护上海方言,就是担心方言一旦消失,今后我们即使再发现方言具有某些未知的价值或作用时,也无法把方言重新恢复出来,那真会悔之莫及。

在谈及普通话与沪语的关系时,刘民钢说:“推广普通话和保护上海话,是当下工作的两个重要方面。没有了广泛的、高水平的普通话水平作为基础和保证,保护上海方言就会走向斜路。没有了上海方言的保护,通用语言就会变成一枝独秀的孤家寡人。”

链接地址:http://newsxmwb.xinmin.cn/kejiao/2017/02/21/ls/30852190.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

标题:今天是国际母语日 专家:?沪语是不可再生不可复现的资源

记者:王蔚

记者:王蔚

转载:凤凰网 东方网等

今天是国际母语日。这是由联合国教科文组织于1999年确立的,旨在促进语言和文化的多样性,以及多语种化。今年的主题为“多语言教育促进可持续未来的实现”。在母语日来临之际,沪上多位语言专家不约而同地聚焦沪方言的传承与保护,认为“多言多语、开放包容”是上海语言生活的鲜明特点。

上海市教科院国家语言文字政策研究中心副主任张日培对本报记者说,目前上海人的语言观念日趋多元、语言应用日趋复杂、热点难点问题相互叠加,迫切要求语言文字事业科学把握国家语言政策,妥善处理不同语言关系,有效避免语言冲突,从而构建和谐的语言生活。《上海市语言文字事业改革和发展“十三五”规划》提出的“建设规范文明、和谐多样的现代化国际大都市语言环境”的目标,以及“提升语言文字规范水平、保护传承地方语言文化、引导服务社会语言生活、提升市民语言应用能力、服务国家语言战略”五位一体的任务体系,集中体现了当前上海语言生活应秉持的价值追求。

张日培说:“在上海这样一个‘多言多语’社会,公民个体参与语言治理的方式,最根本的在于根据不同场合的需求自如地选择使用不同的语言或方言。此外,家庭语言规划也应当引起广大市民的重视,本地婚姻、异地联姻、跨国婚姻等导致的不同语言背景状况的家庭,用什么语言或方言作为日常交际用语、给处于语言学习关键期的下一代一个什么样的语言环境,以及孩子的语言教育问题等,都应当成为家庭语言规划要考虑的重要内容。”

“作为一个国际化大都市,如何在来自各地和各国不同人群形成的‘多言多语’并存局面下,促进不同文化背景的人群更快更好地交汇交融,这就需要我们在语言保护政策方面作积极的探索。”上海师范大学人文学院语言学教授刘民钢在接受记者专访时说,在“十三五”期间,上海必须继续加强地方语言资源的保护。一方面,语言资源是地方戏曲、民歌民谣等非物质文化遗产的重要依托,一旦失去方言这个载体,这些非物质文化遗产也就失去了存在的可能。试想,一部谁也听不懂的地方戏,比如沪剧、奉贤山歌剧、崇明扁担戏,保护下来又有什么意义呢?承载着地方历史文化的青浦田山歌、崇明山歌等民歌,如果变成谁也听不明白内容的“神曲”,保护下来又有什么作用呢?所以,在我国的《非物质文化遗产法》中特别说明,非物质文化遗产包括“传统口头文学以及作为其载体的语言”。上海方言的科学保存和保护,其第一要义正在于此。另一方面,地方方言作为一种不可再生、不可复现的资源,一旦失传是无法再造的。所以近年来有很多专家提出积极保存和保护上海方言,就是担心方言一旦消失,今后我们即使再发现方言具有某些未知的价值或作用时,也无法把方言重新恢复出来,那真会悔之莫及。

在谈及普通话与沪语的关系时,刘民钢说:“推广普通话和保护上海话,是当下工作的两个重要方面。没有了广泛的、高水平的普通话水平作为基础和保证,保护上海方言就会走向斜路。没有了上海方言的保护,通用语言就会变成一枝独秀的孤家寡人。”

链接地址:http://newsxmwb.xinmin.cn/kejiao/2017/02/21/ls/30852190.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

热点新闻

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号