6月30日,环境与地理科学学院胡熠娜副教授团队在地球科学Top期刊Earth's Future(IF = 8.2)上发表研究论文 “Urbanization intensified the trade-off between food security and water quality security in the Yangtze River Delta”。该研究聚焦快速城市化背景下长三角地区粮食安全与水质安全的协同管理难题,揭示了2000-2020年两者权衡关系的演变规律及城市化驱动机制,为区域可持续管理提供了关键科学支撑。

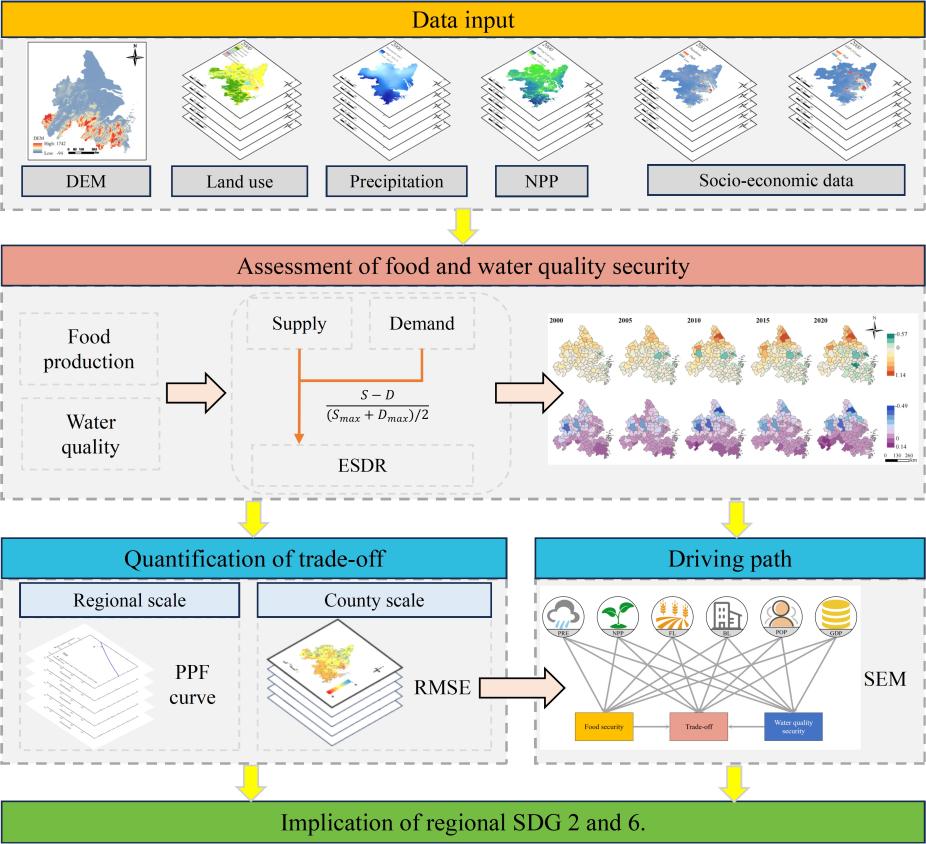

粮食与清洁水资源是人类生存发展的核心资源,然而全球快速城市化进程正加剧两者的供给矛盾。长三角城市群作为中国经济最活跃、城市化速度最快的区域之一,2000年以来因建设用地扩张导致耕地流失超90%,农业面源污染与城乡水污染叠加,使粮食自给率下降与水质恶化问题并存。目前,国内外学者已经认识到城市化对粮食安全和水质安全的影响,但研究结论并不统一,且大多只关注权衡程度探究,却忽略了内在机制与“最优组合”。本研究以长三角地区为研究区,基于生态系统服务供需比量化了粮食安全与水质安全时空动态,通过均方根误差与生产可能性曲线在区县尺度与城市群尺度分别评估了粮食安全与水质安全间权衡,利用结构方程模型揭示了社会-生态因子对粮食安全、水质安全及其权衡的驱动路径,最终提出了城市化不同阶段对粮食安全、水质安全及两者权衡驱动的概念框架。

技术路线图

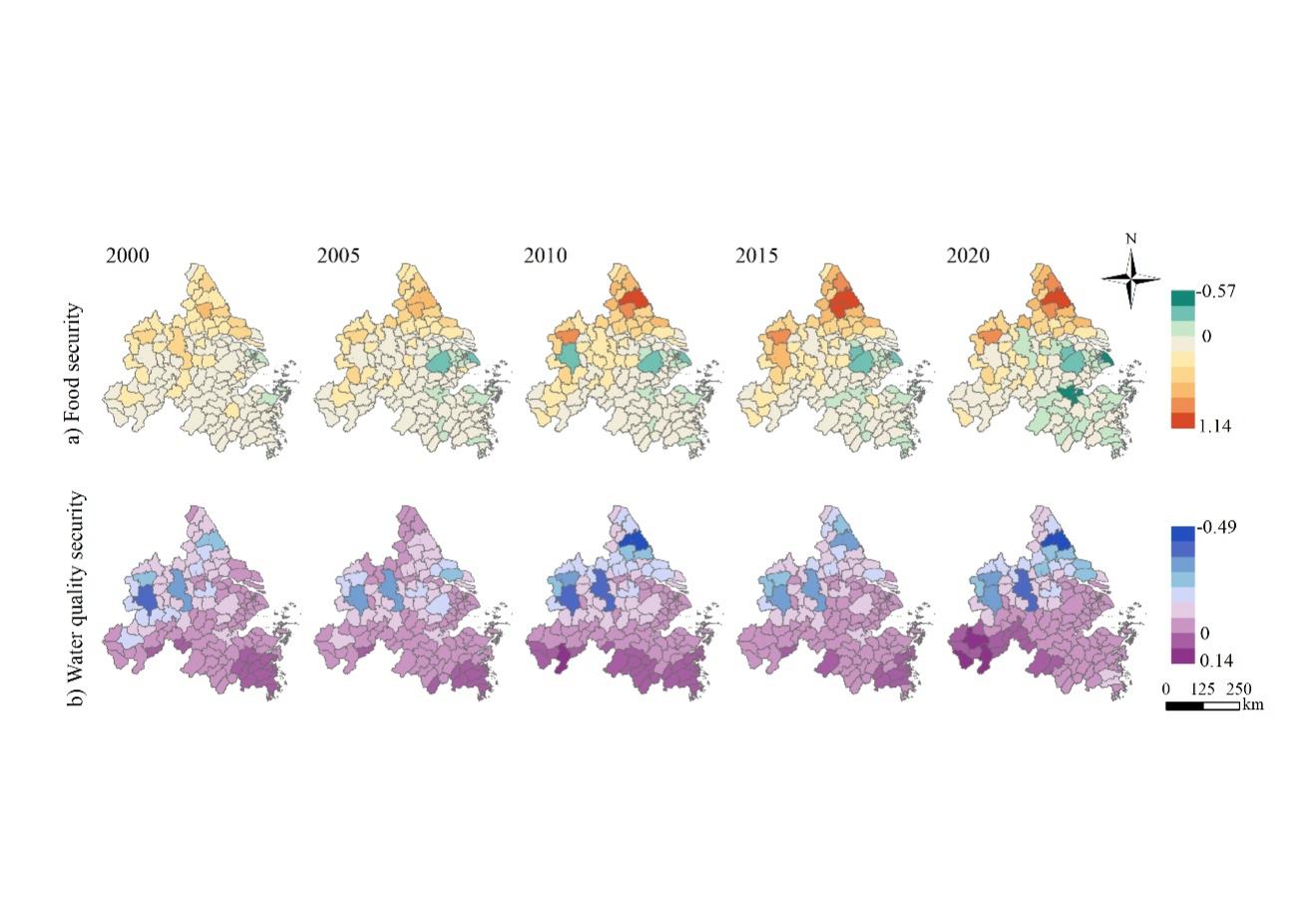

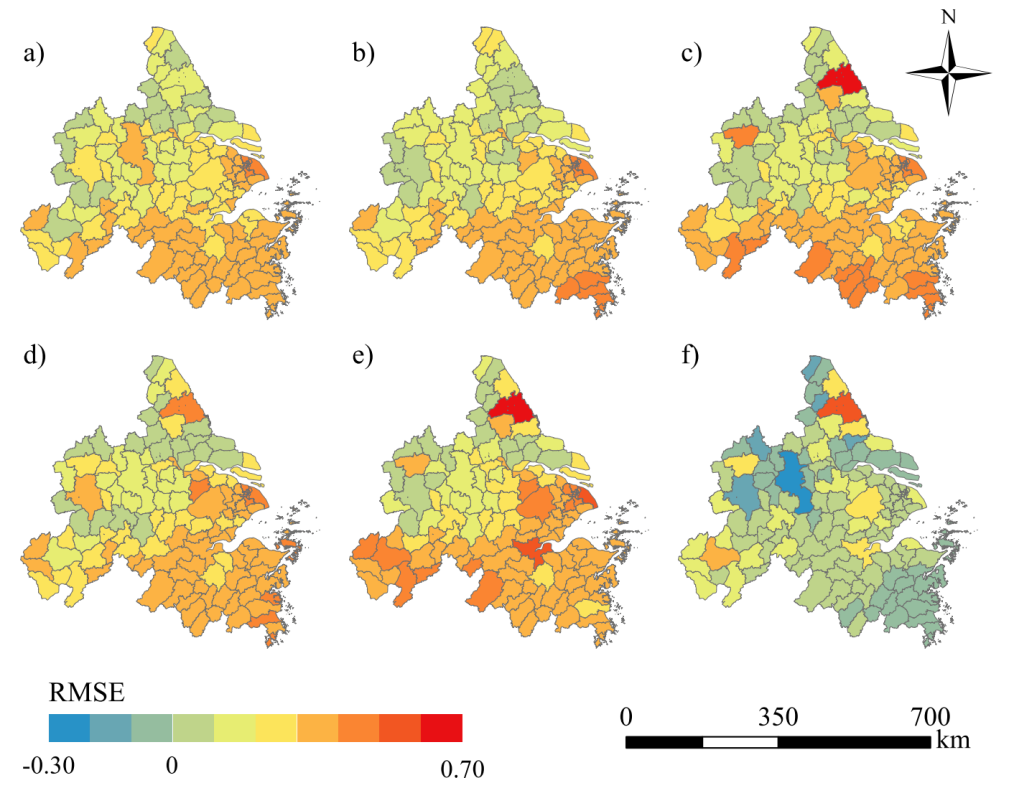

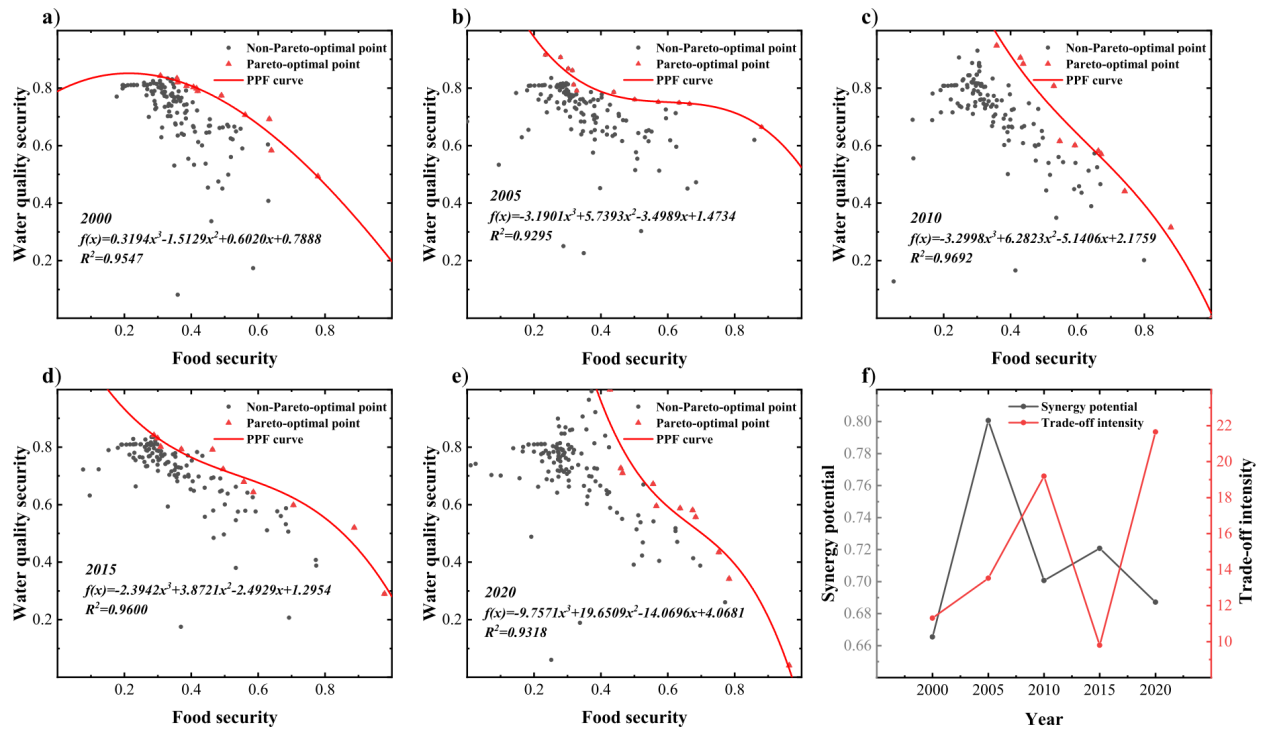

研究发现,2000-2020年,长三角地区的粮食安全和水质安全整体上都呈现下降趋势。空间上,二者格局相反:粮食安全表现为北高南低,而水质安全则为南高北低。粮食安全和水质安全之间的权衡关系在研究时段内持续加剧。从区县尺度看,2000-2022年长三角城市群66.67%的县域(88个)粮食安全与水质安全权衡强度上升,高权衡县域数量从10个翻倍至22个。而从城市群尺度看,2005年后粮食安全提升必伴随水质安全下降,且两者权衡强度显著增强而协同潜力微弱提升,表明推动长三角城市群粮食安全和水质安全协同提升面临严峻挑战。

长三角城市群粮食安全与水质安全动态

区县尺度粮食安全与水质安全权衡时空动态

城市群尺度粮食安全与水质安全PPF曲线及两者权衡强度与协同潜力变化

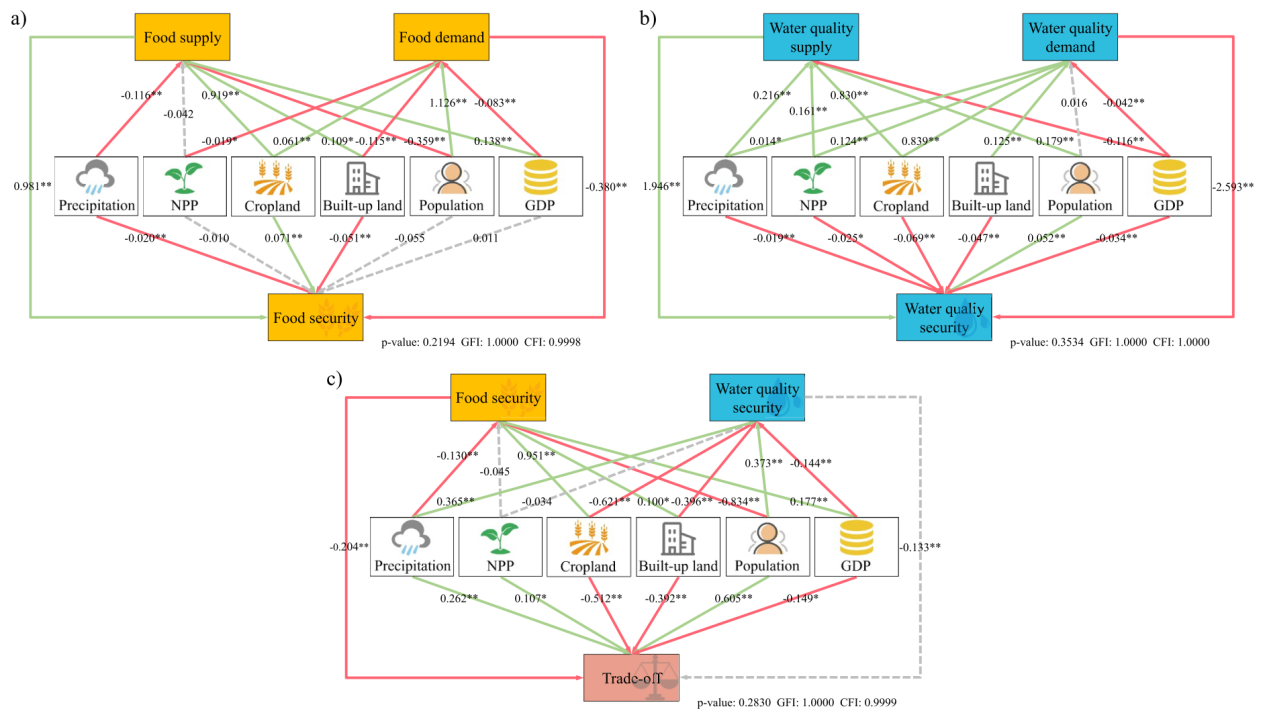

结构方程模型的结果表明,城市化是加剧粮食安全与水质安全之间权衡关系的主要推手。具体来说,在粮食安全与水质安全的权衡关系中,粮食安全对两者权衡具有显著影响。耕地面积和建成区面积扩张对两者权衡起到显著负向作用,人口增长则对两者权衡起到显著正向作用。此外,降水、人口、耕地面积、建设用地、GDP对于粮食安全和水质安全具有相反作用,从而间接加剧权衡。

社会-生态因子对粮食安全、水质安全及其权衡的影响路径

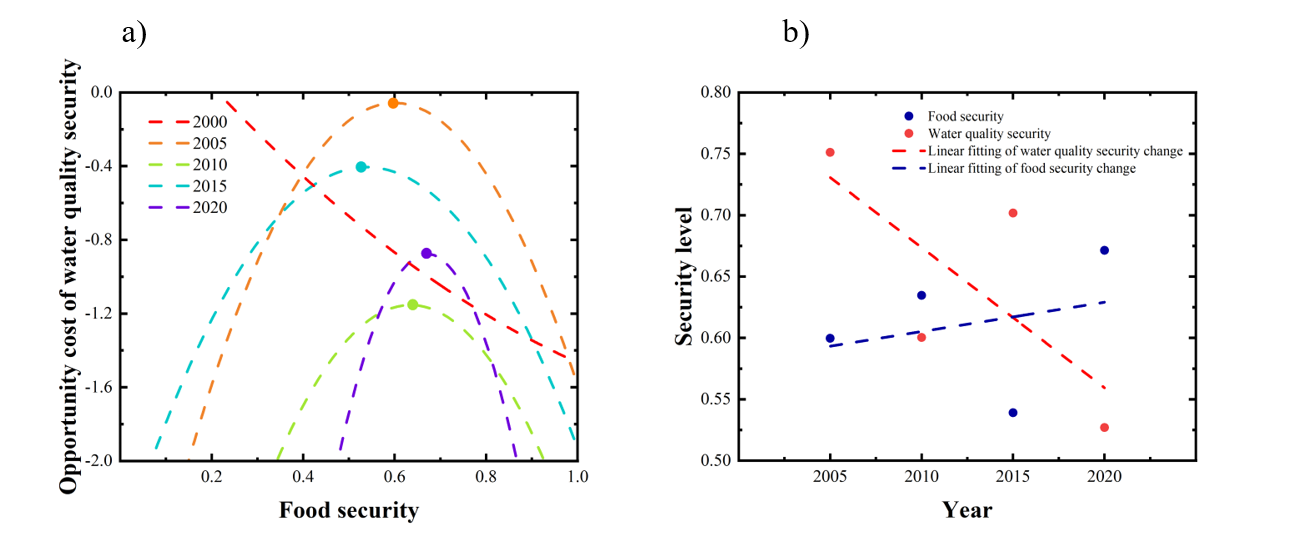

此外,尽管缓解粮食安全与水质安全之间的权衡关系十分困难,但研究还是识别出了能够实现两者共同提升的“双赢”组合。然而,在这些“双赢”点上,进一步提升粮食安全往往还是会以牺牲水质安全为代价。这警示我们,在未来的长三角城市发展策略中,必须将提升水质安全放在更优先的位置。

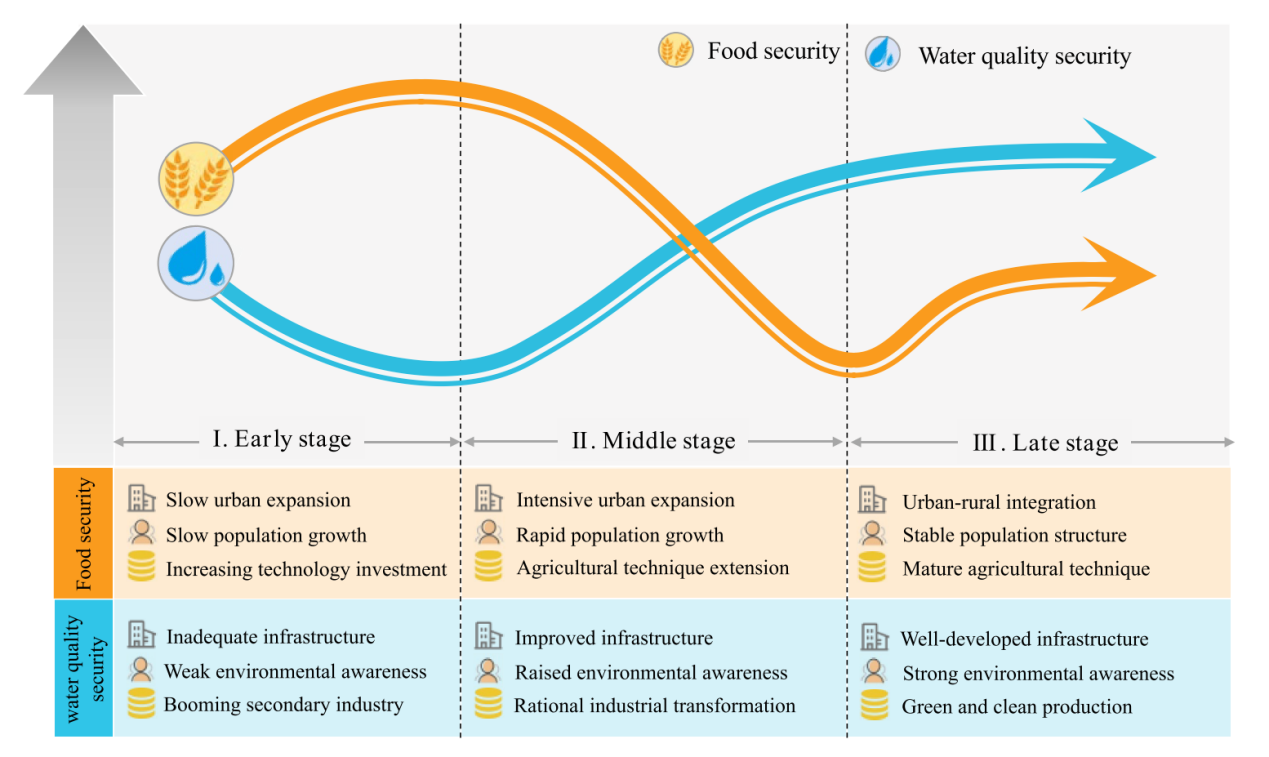

最后,研究综合上述结果和相关研究,提出了不同城市化阶段对粮食安全、水质安全及其权衡影响的概念框架,为理解和管理这一动态过程提供了理论指导。

PPF的导函数和PPF拐点处粮食安全与水质安全水平

不同城市化阶段对粮食安全与水质安全的影响

研究为长三角城市群高质量发展与国家粮食安全战略提供了关键科学依据。研究成果从生态系统服务权衡视角出发,揭示了快速城市化进程中资源环境管理的复杂机制,为区域可持续发展政策制定提供了新范式。同时,对粮食安全与水质安全权衡关系的量化评估,能够为落实国家粮食安全战略与生态文明建设协同推进提供了实证支撑,也为全球类似地区的城市化与资源安全协同治理提供了可借鉴的分析框架。

该研究得到国家自然科学基金项目(42201102)资助。论文成果第一作者为上海师范大学环境与地理科学学院2023级资源与环境专业硕士研究生薛飞,通讯作者为上海师范大学环境与地理科学学院胡熠娜副教授。

论文链接:Xue, F., Hu, Y., Hu, T., et al. (2025). Urbanization intensified the trade-off between food security and water quality security in the Yangtze River Delta. Earth's Future, 13(8): e2025EF006382. https://doi.org/10.1029/2025EF006382

(供稿、图片:环境与地理科学学院)