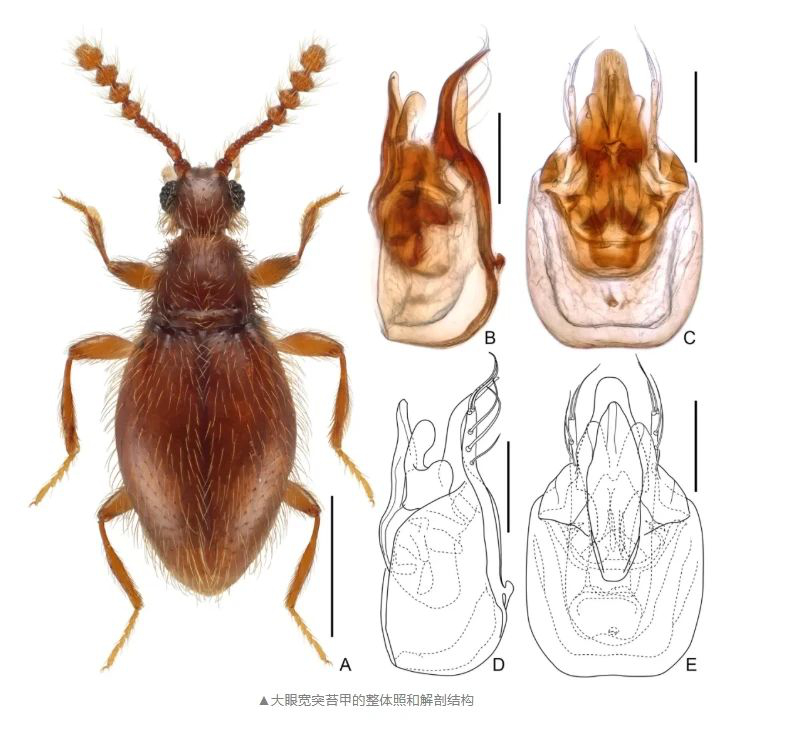

4月21日,上海动物园宣布,我校生科学院科研团队在上海动物园发现了一个新物种——大眼宽突苔甲。这是继西郊公园毛角蚁甲、虹桥莱甲之后,在上海动物园发现的第3个地表昆虫新物种。近日,上海动物园与来自上海师范大学、大城小虫工作室的昆虫专家共同整理了采集自上海的苔甲标本,发现于上海动物园的宽突苔甲新物种——大眼宽突苔甲的研究成果已发表于国际动物分类学期刊《ZooKeys》。

据我校生科学院科研团队汤亮介绍,大眼宽突苔甲是一类身材迷你的微型甲虫,体长仅1.5毫米左右,却拥有一对醒目的大眼睛,并因此得名。凭借大眼睛,它们在阴暗的腐殖层环境中能够敏锐地感知光线变化和周围的动静。借助流线型的身体,它们能够轻松穿梭于腐殖层的缝隙和落叶之间。

大眼宽突苔甲所在的苔甲家族体型普遍微小,大多数苔甲种类体长仅1毫米至3毫米,却是凶猛的捕食者,主要捕食土壤或落叶层中的小型节肢动物。因此,苔甲通常栖息在有机质丰富、物质循环良好的环境中,它们的存在或许可以作为评估林地土壤健康状况的指示生物。城市的快速发展和高强度的绿化养护,让苔甲这样的小家伙也面临难以找到理想家园的困境。出于保持环境整洁等原因,很多树木的落叶掉落不久便被扫除,无法返回土壤成为其养分或小动物的栖身之所,进而难以形成生物多样性。

令人宽慰的是,上海越来越多的公园绿地开始有意识地保留足够规模的“野地”,除了必要情况,其他时间在绿化养护上坚持“无为而治”,不去打断“树叶化为尘泥,供养树木,长出新叶”这样的自然循环。

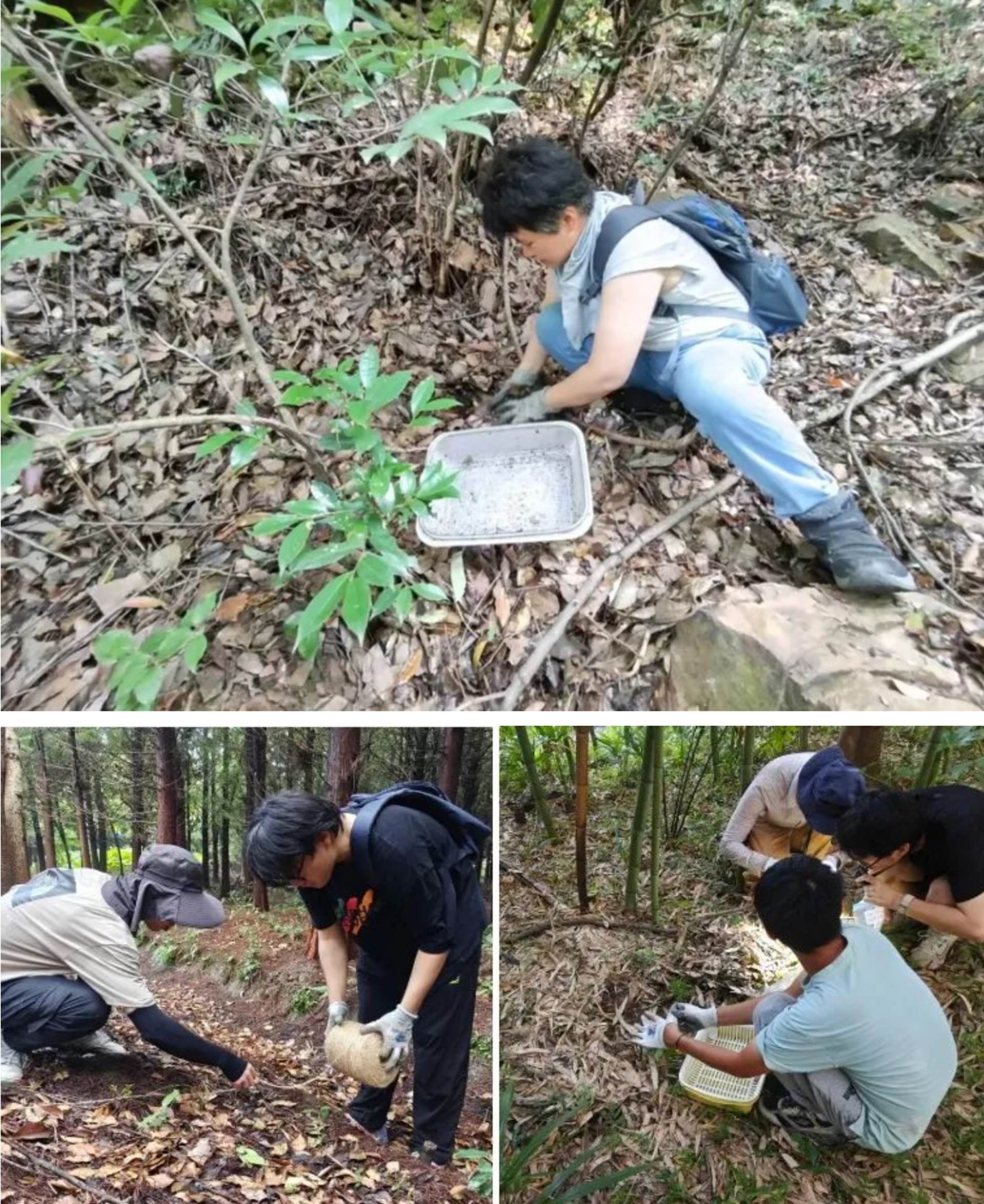

也有越来越多人开始关心生物多样性。“大城小虫”工作室是由我校生命科学学院昆虫学实验室毕业的研究生和在职教师组成的本土科研科普团队。该工作室致力于上海昆虫多样性调查和物种保护的科普宣传工作,5年来持续在上海地区用专业的昆虫调查采样方法开展昆虫多样性调查研究,收集了众多的昆虫标本,积累了大量的昆虫生态照片和生活史记录,提供了宝贵的调查研究经验。

生物多样性保护是一项复杂的系统工作,离不开社会各界的共同参与。上海《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》鼓励企事业单位、社会组织、公众开展或参与多种形式的生物多样性保护活动。我校生科学院的师生们一直在以实际行动,开展丰富多样的昆虫科普推广工作,已取得一定成效。

线下组织科普讲座 带领青少年开展户外调查

我校的“大城小虫”工作室立足上海地区本土调查,聚焦本土昆虫物种研究与科普,不仅明晰了上海的“昆虫家底”,丰富了公众对生物多样性保护的认知维度,更提升了广大上海市民对昆虫多样性保护的关注度与参与度。

(来源:生命科学学院、上观新闻 图片:上海动物园、大城小虫工作室)

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号