来源:上观新闻 2025年8月25日

标题:他被称为“上海拉贝”“中国辛德勒”,在日军炮火中救下30万中国难民

作者:解放日报 吴頔 车佳楠 阮佳雯

身处万里之外的异国他乡,在战火纷飞的生死关头,是选择自保、袖手旁观,还是挺身而出、庇护众生?

1937年的上海,一位法国神父用行动给出了自己的答案。

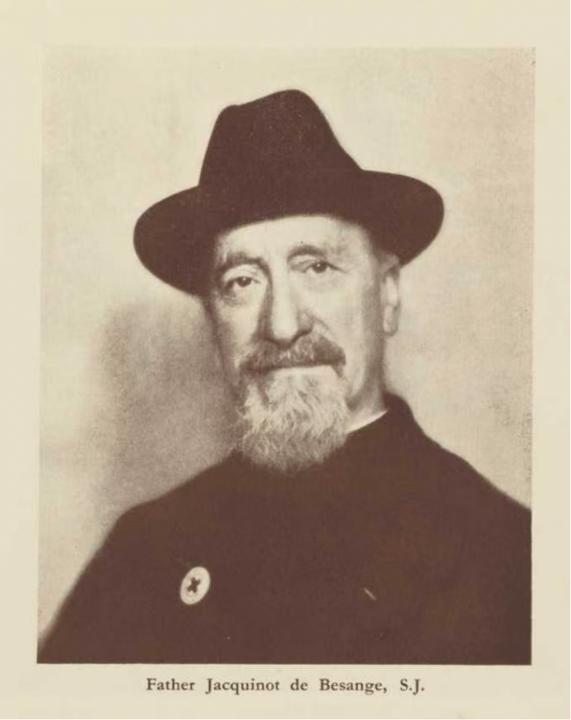

“八一三”淞沪会战后,他多方交涉促成世界上第一个难民安全区——南市难民区建立。这片难民区也被以他的名字命名,被称为“饶家驹安全区”。

有人称他为“上海拉贝”,还有人说他是“中国的辛德勒”。可拉贝、辛德勒的名字早已家喻户晓,饶家驹的名字和事迹,在80多年后的今天却仍然鲜为人知。

在他的努力下,难民区存在的32个月里,成功庇护了30万难民,堪称二战史上最成功的难民救助案例之一,书写了一段难民救助的“上海奇迹”。饶家驹的名字十多次出现在《拉贝日记》中,拉贝在南京建立安全区拯救难民,也正是参照了饶家驹的模式。

这个饶家驹究竟何许人也,他为何具有如此强大的能量,可以在中日激战中促成安全区的诞生?

“人人都知道南京的拉贝,却很少有人知晓上海的饶家驹。”20多年前,抗战史专家、上海师范大学教授苏智良了解到了这段故事,随即率团队开展了广泛的调查研究,“这是一段不应被遗忘的历史”。

在苏智良的带领下,记者回到当年南市难民区的所在地,寻找那位法国人在上海留下的不朽印记。

饶家驹

战火中的“安全岛”

方浜中路249号,始建于明朝的上海城隍庙,见证了这座城市600多年的兴衰。这里连同紧邻的豫园,组成独具老城厢特色的旅游名片。进入暑期,每天都要接待数以万计慕名而来的游客。

庙中供奉的城隍,在道教中是城市的守护神。1937年秋,在经历战火重创的上海,城隍庙的确成为大量难民的容身之所,在此守护难民的却另有其人。

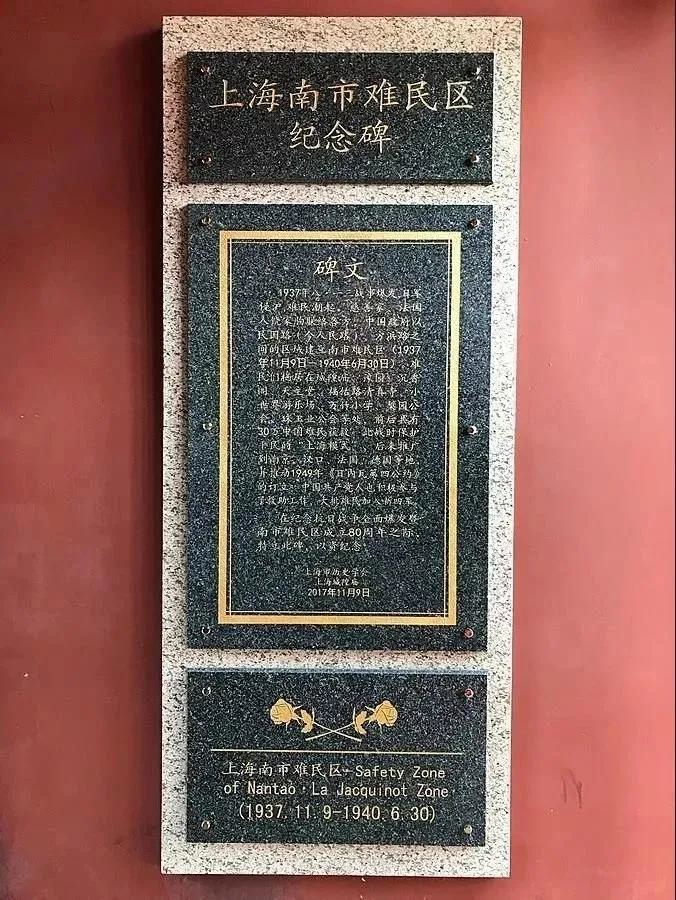

迈入城隍庙山门,苏智良拉开右手边的木质门板,被遮盖的墙面上有一处不起眼的纪念碑——“上海南市难民区纪念碑”,饶家驹的名字赫然出现在碑文中。

“当年城隍庙里就睡满了难民。饶家驹则被大家称为‘洋城隍’。”苏智良说。

1937年8月13日,日军入侵上海,淞沪抗战爆发,硝烟笼罩浦江两岸,城市满目疮痍,百姓流离失所。

1938年出版的《上海一日》一书这样描述当时的场景:“地上婴儿的哭声,行走迟缓的老弱的男女,被压在地下的呼救音,呼儿唤女的悲啼音....这一切的声音,震动天地,惨彻心脾。”“难民为了要逃生,衣箱也抛了,被褥也丢了,满路尽是遗弃物。”

随着战事发展,上海城区的周边地区不断沦陷,大批民众不得不抛弃房屋土地,拖家带口踏上逃难之路,人们都有同样一个念头:只有逃到租界才是安全的!

残垣断壁中,绝望的难民如潮水般涌向租界,租界很快人满为患,运行几近瘫痪。租界当局为避免事端,以铁栅栏、铁丝网阻隔,大量难民只能集中于靠近法租界的民国路(今人民路)一带,露宿街头,挣扎在饥饿与死亡的边缘。

此时,身兼上海华洋义赈会会长、国际救济基金委员会委员、上海国际红十字会执行委员会副主席等多个职务的饶家驹站了出来。

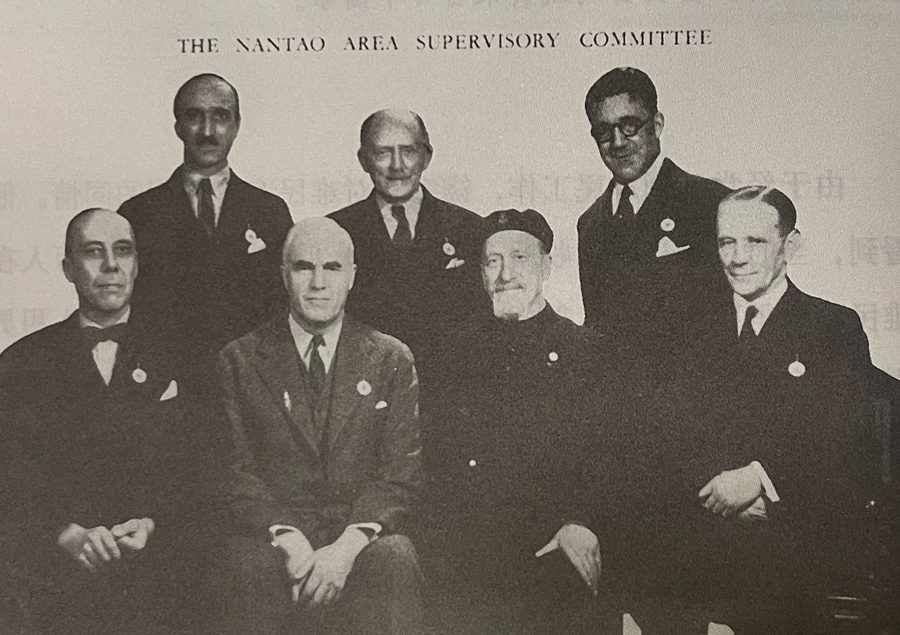

饶家驹与难民收容所工作人员合影,中间靠右黑衣者为饶家驹。

11月2日,他向时任上海市市长俞鸿钧建议,在南市划定区域设立难民区。这个区域不受攻击、不设武装军队与军事机关,也不进行武装敌对活动,专门接纳难民。这个提议得到了俞鸿钧的赞同。

随后,饶家驹又与日本驻上海总领事三浦义秋、上海派遣军司令松井石根交涉。重重压力下,日方最终承诺只要中国军队不进入,日本也不会侵扰。

最终,各方同意选定南市民国路(今人民路)与方浜路(今方浜中路)间,毗邻法租界的这片面积不到一平方公里的区域,建立难民区。

这一区域的性质和权属,起初中日双方存在较大分歧,也无法坐下来面对面协商。“他非常睿智地以个人名义分别与双方达成了非正式协议,并且淡化了敏感问题。”苏智良介绍,正是由于这个法国人穿针引线,折冲樽俎,才让日本人遵守了承诺。“日军在占领南市后虽然纵火多日,但也没有到难民区内纵火。要知道在南京,日军就是完全无视国际安全区的存在,肆意妄为。”

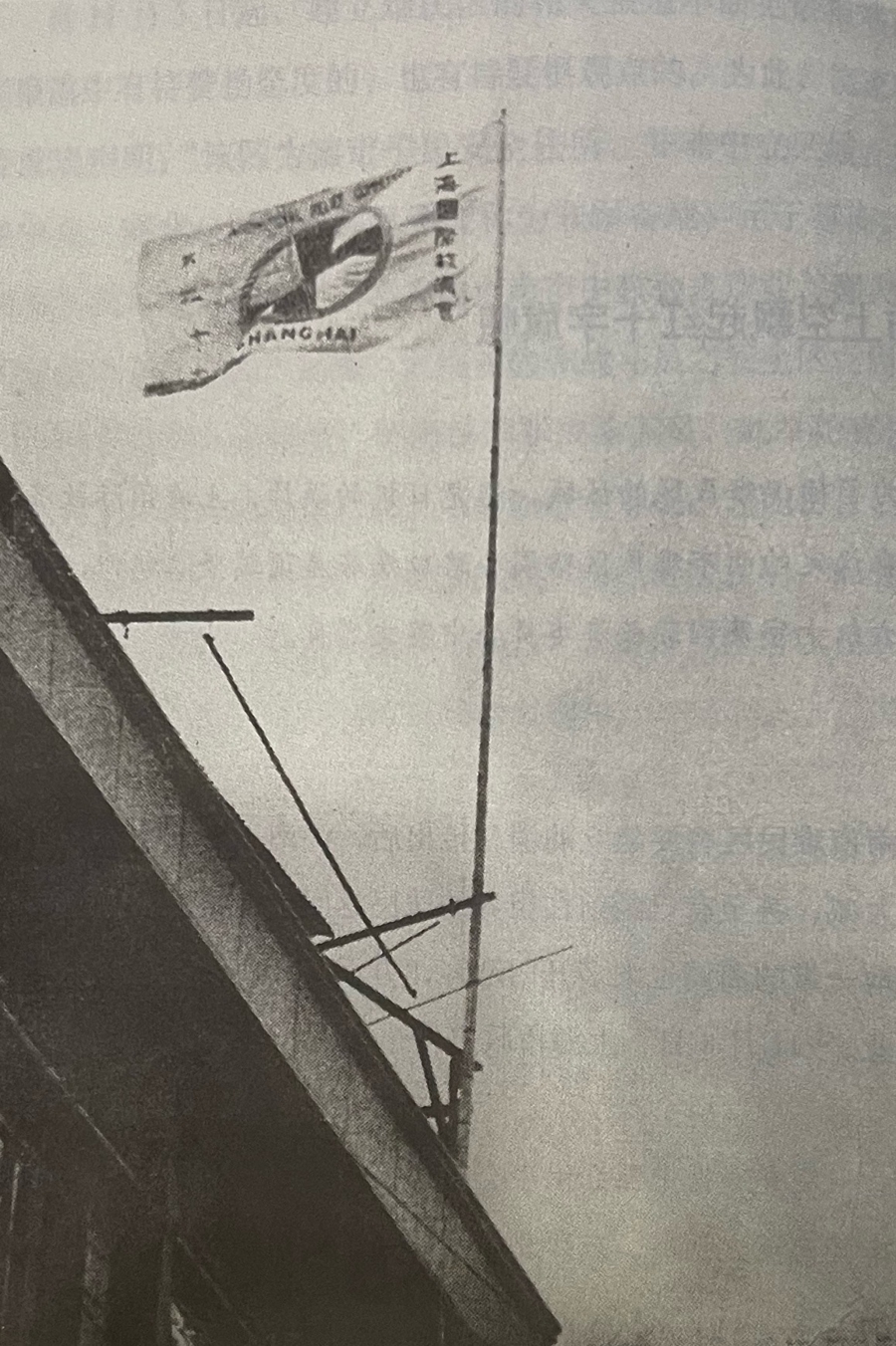

1937年11月9日中午12时,难民区正式成立,象征着希望的红十字旗帜在南市上空飘扬。亲历者李秀凤后来回忆:“逃难的时候,我爸爸找了一辆黄包车,我们3个小孩坐在上面。租界的铁门关起来了,怎么办呢,急死了。正好有人在喊‘可以到难民区’,我们就跟着跑,住进去就好了。”小小一平方公里的“安全岛”,从此成为数十万人的希望之地。

难民区飘扬的红十字会旗。

法国来的“洋城隍”

战争状态下,能让双方协商达成一致,显然困难重重。饶家驹一个传教士,为何能完成这个看似不可能的任务?这还要从饶家驹其人说起。

今年8月13日,闭馆改造数月的淞沪抗战纪念馆向社会公众开放。一尊饶家驹的铜像,凝结着上海人民对这位法国人的深深敬意。

饶家驹与上海的缘分始于 1913 年。这一年,35 岁的他被派到已经享有“东方巴黎”之称的上海传教。饶家驹博学多才,精通法、英、德、拉丁等多国语言,又在中国学会了北京话和上海话,给自己起了一个中文名字“饶家驹”。他甚至在上海虹口长期与日本侨民交往期间,还学会了一口流利的日语。这也为他日后多方游走开展难民救助打下了基础。

来到上海的第二年,饶家驹在徐汇公学教授化学课期间,因一次爆炸事故不幸失去了右手。这个“独臂神父”,不仅资助了不少贫寒学生,还积极投身各种赈灾活动。

1927年北伐战争期间,饶家驹凭借过人的胆识和积累的人脉,成功在战火包围中救下修道院的修女、儿童和躲避巷战的难民。而在1932年“一·二八”淞沪抗战期间,他又努力协商救下战区数百名难民。种种义举,都为饶家驹在中日双方和社会各界都积累了声望,南市难民区在他的推动下最终得以建立也就合情合理。

漫步于今天的豫园,人们或许已经无法想象当年难民区的样貌,只有留存至今的老建筑还保留着历史的记忆。

安全区成立仅仅一周,收容难民的数量就突破了20万。区域内先后建立了100多处难民收容所,根据包括苏智良在内的中外学者研究考证,当年的“小世界”游乐场、回教堂、珠玉业公会、沉香阁、城隍庙、豫园等场所,都曾开放安置难民。

居住在城隍庙大殿的难民

那么多人挤在弹丸之地,如何吃饭、如何休息、如何看病、如何维持秩序?饶家驹创立了一整套相对完备的战时难民管理体制,撑起了这片小社会。

苏智良介绍,饶家驹将难民区分成9个区,每区由办事处派区长一人,从住户与难民中挑选若干人,负责管理区内清洁给养等事宜。各区长之下,分设总务、文书、训导、设计、给养、庶务、卫生、消洁、登记、调査、医务等组,分别处理各项工作。在饶家驹和同仁的努力下,难民区还拥有了警察、议员、学校、手工工厂甚至刑事法庭等机构。“这一套战时难民管理体系,无疑是一个创举,使得难民区能够长期有序发挥作用。”

豫园内的点春堂,曾是小刀会起义的指挥部,后来成为糖业公会的所在地,收容了约300名难民。亲历者傅剑秋曾回忆当年祖父在此处经办施粥的场景:“他找了6个人,每天半夜起来烧粥。在点春堂门口设了6个大缸,缸里面盛了稀粥,让难民每天排队领粥。为了不让吃过的人再吃,排队的时候就发个竹片,叫做粥筹。”

如此一个庞大难民区的运转,没有资金支持无疑难以为继,募捐成为头等大事。上海各界慈善人士为此开展了一系列募捐活动。1938年5月,饶家驹开始向全世界募集物资和资金。后来,他又亲赴美国面见总统罗斯福,在后者支持下,他发起“一碗饭运动”,募集到100万美元和大量小麦。这些物资运回上海后,变成难民碗里热腾腾的大饼油条。

南市难民区监察委员会成员,前排右二为饶家驹。

难民区的成立,一定程度上还为中国共产党开展工作创造了条件。经过中共地下组织的动员,不少难民希望离开上海加入新四军,当时还流传着一句民谣:“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军”。1938年8月,从上海各个难民收容所走出来的数以千计的难民,陆续从十六铺登船,前往苏北投奔新四军。还有20多个孩子也在其中,他们大多在日后成长为杰出人才,其中就包括上海市委原副书记杨堤。

难民救助的“上海模式”

柏林市郊的圣湖柏林湿地公墓,饶家驹长眠于此。

1940年6月,饶家驹接到法国教会命令返回巴黎。在上海的最后岁月,他还曾表示希望改名“饶家华”,以表示对中国这片土地的感情。

回国后,饶家驹将上海的经验运用到了巴黎郊区,又推广到了德国、意大利,先后挽救了一大批难民。直到1946年因晚期白血病与世长辞,享年 68 岁。

南市难民区也在饶家驹离开上海后结束了自己的历史使命。从1937年11月9日正式建立,到1940年6月30日宣告结束,南市难民区一共存在了963天,为30万中国难民提供了庇护。

饶家驹与难民在一起

事实上,饶家驹的贡献远远不止救助了30万中国难民。他所创立的难民救助“上海模式”,后来又被试图推广至战时的南京、汉口等地。而在 1938 年,第16届国际红十字大会就注意到南市难民区的价值,以它为蓝本通过了《安全区决议案》,将 “战时设立中立安全区保护平民” 的理念写入国际红十字会章程。1949年8月,63个国家的代表在日内瓦召开会议,制定《日内瓦第四公约》。这份包含 159 条正文与 3 个附件的公约,首次明确将 “战时保护平民” 纳入国际法体系,其核心精神正是源自饶家驹在上海的实践。

2013年9月10日,来自法、德、中三国的外交官和各界人士,在圣湖公墓举行了隆重的墓地重建仪式,纪念饶家驹逝世67周年。

回到开篇的问题,一个独臂法国人,为何要在战火纷飞的异国他乡,周旋于中国政府、日本军队、社会各界乃至国际力量之间,殚精竭虑帮助数十万与自己素昧平生的难民,是什么支撑着饶家驹一路坚持下来?

法文版《饶家驹的故事》里有这样一句话:“令人敬佩的上海,这座以其无法估量的慈善捐助的城市,它是如此之慷慨,这似乎是不能再期望更多的了。”

“这座城市始终以海纳百川的胸襟,在至暗时刻点亮人性的光辉。”在苏智良看来,作为一个国际都市,当时的上海资讯媒体发达,世界瞩目。饶家驹组建的国际团队包容各国人士,各中外慈善团体通力合作,以及一批共产党人积极参与难民救助,最终促成了安全区的成功。

饶家驹与英国驻华陆军总指挥史沫特莱在难民区办事处,商议保护难民事宜。

“饶家驹用行动证明,即使在最残酷的战争中,人性的光辉也能筑起安全屏障。”苏智良说。他感慨,在世界一些地方战火再燃的当下,全人类更应当学习饶家驹的博爱主义、奉献精神、慈悲情怀,天下一家,捍卫和平。

饶家驹在上海期间的一个小故事,或许可以反映他的心声。

时间拨回1938年3月,上海日军当局收到一封两名日本小男孩寄来的信。男孩要求将信转交给中国的年轻人,他们在信中建议,两国年轻人应共同努力修复和平关系,并在信封中放了5美元,用来救济战区的中国人。

这5美元和信的复制件,最后辗转来到了饶家驹手中,他被孩子的赤诚之心深深打动。在回信中,饶家驹如此写道:

“我希望我能活到世界上所有年轻人被友谊联结在一起,永远和平共处的时候。”

链接地址:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=968600

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号