来源:青春上海 2025年10月24日

标题:当“托育烦恼”遇上“养老焦虑”,上师大学子调研汇智提出破解之道

记者:刘昕璐

幼儿需要照料,老人渴望陪伴。如今,许多80后、90后正面临双重压力:他们在职场拼搏的同时,既要抚育年幼的子女,也要照料年迈的父母,成为被夹在中间的“三明治一代”。现实之中,“一老一小”的照护资源短缺,已成为许多家庭的共同焦虑。

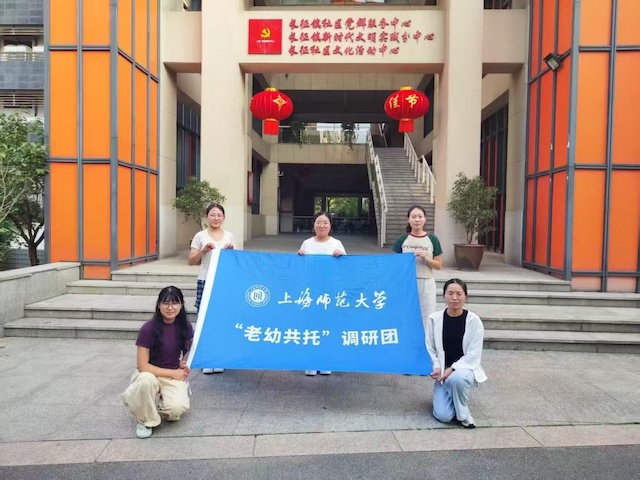

在上海,“老幼共托”是否可行?有没有现实基础?带着这个问题,上海师范大学学前教育学院的7名同学组建“老幼共托调研团”持续两年对中青年群体开展了573人次的问卷调研,并走进上海徐汇、普陀等7个区,康健、甘泉等30个街道,实地探查“老幼共托”的实践现状。最终,团队汇智提出“让概念易懂、让运营可循、让服务可融”的破解之道。他们在做的,不仅是完成一次社会实践,更是一场关于如何建设“全龄友好”社会的青春行动。

□ “没怎么听过,但很想试试!” □

去年发布的《国务院关于推进托育服务工作情况的报告》中指出:调查显示超过三成的3岁以下婴幼儿家庭有送托需求,但全国实际入托率仅为7.86%。而老年群体的情况也不容乐观,今年7月发布的《2024年度国家老龄事业发展公报》指出:全国60周岁及以上老年人口已达3.1亿,而与之对应的养老床位总数约为799.3万张,供需之间存在巨大缺口。

为回应“一老一小”的照护需求,国家发展改革委等三部门印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》,强调“一老一小”整体解决的思路。北京、深圳等地已率先探索“老幼共托”模式,通过空间共享、服务融合,提供一站式养老托育服务。

在上海,“老幼共托”是否可行?有没有现实基础?“现在不都是老人进养老院、小孩上幼儿园,分开的嘛。不过你们说的老小在一起活动,我觉得蛮好!我们老年人最喜欢小朋友了,一起参加活动肯定开心得不得了,有这种模式,我肯定很乐意去试试的。”在普陀区的一次社区访谈中,张奶奶拉着调研团成员的手,笑呵呵地说道。

这样的反馈,团队在访谈中屡屡听到。许多老人对“老幼共托”这个概念感到陌生,然而一旦听明白这是让老人和孩子共同活动,绝大多数老人都表现出浓厚的兴趣。“跟小朋友一起,我们也可以讲讲老上海的故事,感觉自己还是有用的。”一位奶奶的这句话,道出许多老人的心声:他们渴望的不仅是日常“被照护”,更是“被需要”的价值感。

□ 理念很好,但顾虑安全 □

与老人的热切期待相比,幼儿园和养老机构负责人对“老幼共托”的态度更为谨慎。团队在与18所幼儿园管理者和5家养老机构负责人深入交流后发现,大家普遍认同“老幼共托”的社会价值,但对安全责任、运营标准和人员配备等现实问题存在一定的顾虑。

“从理念上讲,我觉得这种模式非常好,老人喜欢孩子,孩子需要陪伴。但真要落地,我们最担心的就是安全问题,因为老人和孩子都是需要被特别照顾的群体。”一位社区养老机构负责人在访谈中坦言。

“我们幼儿园现有师资都专注于幼儿教育,缺乏服务老年人的专业培训。如果要开展共托,不仅需要重新培训教师,还得配备懂老年护理的专业人员,这对我们来说是很大的挑战。”一位民办幼儿园管理者指出当前复合型人才短缺的困境。

这些来自一线的声音让团队意识到:要让“老幼共托”从美好的理念走向现实的服务,必须首先解决安全管理、运营标准和专业人才等核心问题。在静安区江宁路街道,调研团发现,崭新的“宝宝屋”就设在社区综合为老服务中心内;在普陀区甘泉路街道,托育空间与老年活动室、中医馆、社区食堂共同构成了“一站式服务矩阵”。从表面上看,养老和托育设施确实越建越近,有的甚至同楼运营。

“空间上是接近了,甚至是共享的,但服务上仍然是两条平行线。”上海师范大学学前教育学院副教授魏聪指出。在很多党群服务中心内,老人们在老年大学里练习书法、学习养生,孩子们则在宝宝屋里做游戏、读绘本,各自参与专属于自己年龄段的项目。两个群体虽然空间距离很近,但几乎没有融合活动。

这种“空间相邻,但服务分离”的现状,揭示了上海在推进老幼共托过程中的深层次挑战——如何从简单的空间共享,走向真正的服务融合和代际互动。

□ 青年汇智提出破解之道 □

面对调研中发现的认知不足、安全顾虑与服务分离三大主要挑战,调研团探索可行的解决方案。他们提出,让概念易懂、让运营可循、让服务可融。

为了让抽象概念“飞入寻常百姓家”,团队创作了生动的《老幼共托宣传手册》和系列推文。手册中方,插画和场景化的语言直观展示共托的模式与价值。一位年轻妈妈感慨道:“看了才知道,原来不是把老人和孩子硬凑在一起,而是有这么多专业的活动和安全保障。”

就如何让运营可循的问题,团队面对从业者最关心的安全与标准问题,编写了长达近百页的《运营指导手册》,明确安全责任、人员配置等细则,并在手册中特别纳入了30个祖孙代际融合活动方案,设计了直观的空间设计图,展示如何通过“融合中的独立”设计,确保老幼在安全前提下自然互动。

在“服务可融”方面,团队联合街道开展了“祖孙同乐”系列代际融合活动,推动服务从“空间相邻”的1.0阶段向“祖孙共托”的2.0模式升级。

团队还将研究成果凝练成决策咨询专报。学前教育学院党委副书记周泽龙表示:“这份成果展现了学生将专业知识转化为社会服务的出色能力,也为上海乃至全国探索代际融合的照护模式贡献青年智慧。”

链接地址:http://www.why.com.cn/wx/article/2025/10/24/17612857271193094154.html

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号